楽しく住んでいる人がたくさんいるオクオカへ。まちや森を駆け回りながら地域課題に向き合う加藤さんにお話を伺いました。

移住したまちで、どうしたら上手く暮らしていけるのかな。どんな暮らしが待っているのかな。移住前に抱える不安。その答えは実際にこのまちで暮らしている人の中にそのヒントがあり、またそれはこのまちの新しい入り口なのではないかと思い、インタビューに伺ってみました。今回は「地域の魅力を伝える」「オクオカ暮らしに近づく」「オクオカと暮らす」の3つのテーマにそって5つの質問項目を設け、それぞれの中から1つずつ選んでもらい、お話を伺いました。そして、インタビューの最後に「このまちの入り口を増やすにはどうしたらいいと思いますか?」という共通の質問を投げかけ、お話を伺った方々の地域に対する思いを聞いています。

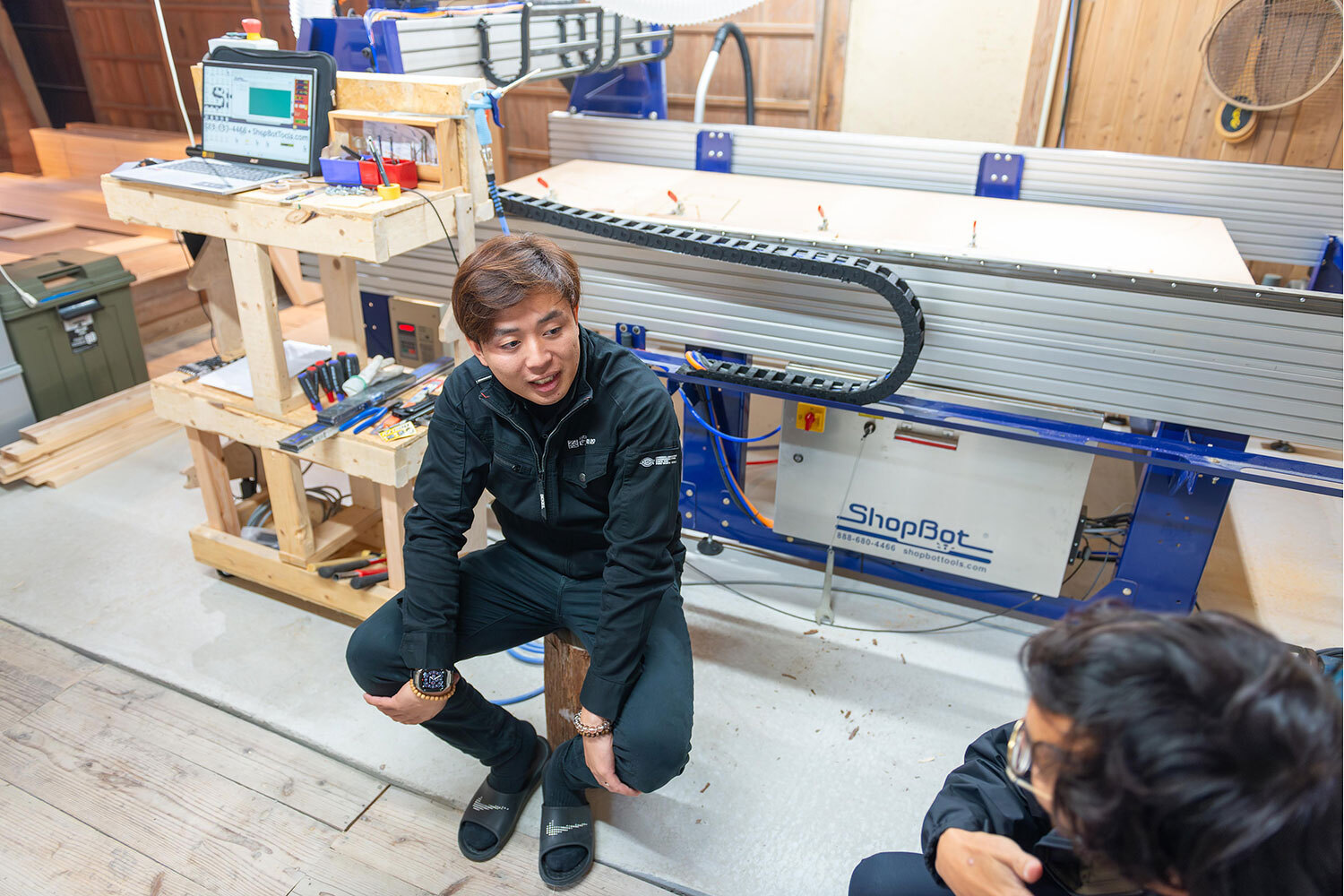

お話を聞いた人:加藤 隆人さん

普段はご自身の会社を経営されながら、幼少期から過ごした場所である形埜町に通い、地域の森が抱える様々な問題に対して、日々新しい取組みを生み出し続けています。故郷の課題に危機感を抱き、何かできないかと動き始めたのは、まだ数年前の話。持ち前の行動力でまわりの人を巻き込みながら毎日のようにまちや森を駆け回っています。

毛呂町へ通う

加藤さんとは今回このインタビューを通して、はじめてお会いしお話しさせてもらいました。共通の知人やまわりの人から聞いていた通り、裏表のない一本気な性格で一度決めたことに対して突っ走る。見ていてこちらが気持ちよくなる素敵な方でした。 当日は、聞き手・話し手という立場を超え、共感と学びにあふれるとても楽しいインタビューになりました。加藤さんの言葉には行動に裏付けされた重みががあるように感じました。そして、それらを押し付けるのではなく、あくまでも選択肢の一つとして提示する。そんなまわりへの配慮や優しさも感じとることができ、加藤さんが人を惹きつける理由を垣間見た気がします。 加藤さんには、このまちの魅力や休日の過ごし方、そして今後このまちで実現したいことなどについてお話を伺いました。加藤さん節全開の内容になっています。

お話を聞いた日:2024年12月04日

このまちの魅力を教えてください。

加藤:都会ってもう全ての景色が整っているじゃないですか?整備されきっているというか。でもこっちの山々や自然は、全てが整っているわけじゃない。そこに可能性を感じます。例えば遊具がなくても遊ぶときは自分で遊びを作れるし、すごくいいフィールドだと思っています。

岩ヶ谷:なるほど、自分たちの手で整備していけるような場所なんですね。

加藤:そうですね。例えば親に一個ゲームカセット買ってもらったとすると、その一本の内容しか遊べないけれど、自然豊かなこのまちは、フィールドのとんでもない大きなゲームみたいなイメージですね。たくさんの遊びが詰まっているんですよね。ひっつき虫で遊ぶとか、植物を引っ張って自分でターザンみたいに遊ぶとか。ケガもするんですけど危機察知能力も高まっていくだろうし、何より自分たちで遊びをつくる能力が確実に上がる。季節に応じて変わっていくいろんなものとともに暮らしていける。それが一番魅力で、子どもにとってもそうだし、子育てする上での魅力にもなります。自分の子どもを育てるなら絶対こういう場所で育てたいと思いますね。

岩ヶ谷:体感を通した学びって僕らは言いますけど、危機察知能力っていうのはまさしくその通りですよね。「こうしたら危ない」とか「こっちに乗ったらこう跳ね返ってくる」とか、そういう体感の機会が残念ながらどんどん少なくなっている。加藤さんも子どもの頃は野山を駆け回ってたんですね?

加藤:犬と一緒に山に入っていって、隣の山から出たりとかしてましたね(笑)。でも犬についていけば絶対自分の家に帰ってくる。あとは田んぼのあぜ道とかを自転車で速く走ったりとか、結構めちゃくちゃしてましたね。竹で弓矢作ったりとか。自分で鉈持って山に入っていたのは小学校低学年とか4年生ぐらいのときかな?お腹が減ったときは、すももの木があったからすもも食べて、とか。季節に応じて食べれるものがなんとなく分かっていましたね。

休日の過ごし方を教えてください。

加藤:休日っていう概念がほぼないんですよね。最近だとライフワークバランスなどと言って、みんな分けたがるんですけど、ワークとライフは人生だからねと。人生は一度きりなんだから分けて考えるのはやめようっていうことを大切にしています。 だから休みの過ごし方というと、仕事が山にシフトしだしたときは、山にずっと来るようになった。子どもと植林をこの前やって、子どもが大きくなったら、この木で家具作れるんじゃないかな、みたいな感じ。すべてがイコールで、休日の過ごし方と平日の仕事とあまり変わらないかもしれないですね。

岩ヶ谷:子どもたちの様子はどんな感じですか?

加藤:最近、車(ジムニー)で山を走りたいって言ってますね!YouTubeか何かでみたようです。ジムニーで山を走っているところを見て、やってみたいと思ったみたいです。子どもたちだけでできることで言えば、石とか枝を拾って何かしらやっていますね。

岩ヶ谷:休日も半分仕事みたいなことで山に来ながら、子どもたちも一緒に連れてきて、家族との時間も山で過ごしているんですね。最高ですね。

加藤:はい。幸せですよね。

岩ヶ谷:それがワークとライフをバランスさせるんじゃなくて、重なりを持たせるということなんですね。

加藤:そう、少しの重なりを作るんです。奥さんのことも考えるとある程度休みは必要だなとは思うんで、家族の日もあれば、そういう日もあるという。うちの奥さんも「あなたがやっていることは応援するよ」みたいなスタンスなので。だから本当は文句も言いたいだろうけど、何も言わないで見守ってくれていますね。

岩ヶ谷:素晴らしい奥さまですね。

加藤:嫁は寛大ですね。自分の考え方の変わるきっかけになったのは奥さんかなって思います。じつは奥さんが結構キーマンなんです。

岩ヶ谷:それはどういう風にですか?

加藤:僕は以前は浮き沈みがすごくあったタイプなんです。幼少期の頃、学級役員をやっている時もあれば、めちゃくちゃグレてバイク乗ってる時もあったりとか。幼少期のさみしさとかトラウマで、何か嫌なことがあると心をシャットアウトする癖があって、ケンカして「もうこいついいや」と思ったらバンと閉じる。そんな性格でした。ただ、うちの奥さんはそのシャッターをガリガリとめちゃくちゃ無理やり開けてくるタイプだったんですよ笑。ケンカすると、普通だったらもういいわ!って言ってすぐ寝るのに「私は納得できない」って言って、夜中までずっと話し合いさせられるんです。最中はめちゃくちゃうざいなと思いながら...でもそこには実は感謝していて。それで自分の考え方が一気に変わったと思いますね。人との向き合い方というか。

岩ヶ谷:素敵ですね。加藤さんがそういう方と一緒になったのは必然だと思います。話を休日の過ごし方に戻しますが、山は所有されているんですよね?自分でメンテナンスしに来たりもするんですか?

加藤:所有しているのは祖父なんですけどね。森のメンテナンスはある程度唐澤さんにやってもらいました。切り捨て間伐とかをやって、僕は一緒にお手伝い。その時に林業、めっちゃ大変だなと思いました。

このまちで今後実現したいことはなんですか。

加藤:とにかく移住者を増やしたいってことになっちゃうかな?エリアとしてはこの形埜学区って僕の中では決めています。あと、形埜小学校を絶対閉校にさせないというビジョンがあります。自分の母校がなくなるとか、そういうのってすごい嫌だなと思っているんで、絶対形埜小学校を閉校にさせたくない。かき氷屋をはじめたのも実はそこにつながる意味があります。宮崎とかあっちのほうって、ある程度みんなコンテンツがあるので知ってるんですけど、形埜ってコンテンツが少なく知名度もまだまだなんですよね。日近太鼓のようにすでにあるものも知名度をもっと高めないといけないと思いますし、もっと情報発信しないとみんなに気づいてもらえていないから、まずは自分でかき氷屋を始めてみて、かき氷街道の流れで、この場所に来てもらえるようになれば、とりあえず人が関わることになる。そう思って始めました。

岩ヶ谷:はじめはどこでかき氷屋をはじめたんですか?

加藤:日近の里というところです。まだ始めたばかりですが夏にはたくさんの方が来てくれました。あと、僕がかき氷屋をはじめたのと同じタイミングで、地域で「ハッピーママ」っていう団体ができたんです。高齢者のおばあちゃんたちの世代から、蓬団子とか五平餅の作り方を月に1回ぐらい教わる会なんですが、今年は日近の里でイベントも行いたいという話に広がっています。

岩ヶ谷:それはかき氷にお客様として来たお母さん達同士がつながったということですか?

加藤:いえ、僕がやっているのを見て「地元に住んでいたのに、あんな場所があるなんて知らなかった」という人がいて。あんな素敵な空間があるなら使いたいという話が広がっていったようですね。今後もこのままいい雰囲気で回っていくんじゃないかなと楽しみにしています。 実現したいことをもう一回整理すると、人口はなるべく増やさなくていいと思うんですけど、減らさないようにはしたい。正直田舎で何か新しいことをやろうとすると重鎮みたいな方が出てきて、やれなかったりするじゃないですか?僕はまだ地元の人にも顔が利くので、日近の里でかき氷屋を始めるのも12人の名義人や地主に挨拶に行ったりとかそういうことがやれたんです。だから今後新しい方がこのまちにやって来たときに、その人をちゃんとバックアップしたいなと思ってます。そういう人をどうやって巻き込んでいくかが鍵かなと。

岩ヶ谷:なるほど。人口は増やさなくてもいいと言われたのはどういう思いからですか?

加藤:増やすってことは、他の田舎に行く人も少なくなるっていうことですから、そこの競争的なのも嫌だなと思っています。誰かが儲かれば誰かが損してるって仕組みがおかしいなと。そう思うと、減らないというか今の現状から減らさないことのほうが大事に思えてきて、小学校が複式にならないとか閉校にならない程度でいい。ちゃんと昔からある地元の商店があって、学校があって、というこの点が崩れないのがいいかなって思います。

岩ヶ谷:例えば週末に遊びに来る人がいたりとか、それでいいんですよね?

加藤:そう。関わる人だけは絶対増やしたいというか、関係人口は増やしたいなと。その先は、関係人口が増えたら分かってくる部分もあるかも。

岩ヶ谷:その時はまたその時考えればという話ですもんね。

加藤:僕は結構行き当たりばったりな性格で、みんな頭の中にPDCAサイクルを回しながら動いたりしますが、僕はいつも基本DDDDなんです。笑。プランをする意味が分からないというか。だってあれって、リスクを自分で想像してプランするわけじゃないですか。そのリスクって本当にあるのかどうかなんで分からないから、もうひたすら動いて、失敗して、学ぶみたいな。それが大事かなって思っています。

どうしたら、このまちの入口が増えると思いますか?

加藤:コンテンツが増えればいいという問題でもないと思うんで、楽しく住んでいる人が増えたほうが結果として入口が増えるんじゃないかなって思います。

岩ヶ谷:楽しく住んでいる人が増える。いいですね。

加藤:まず自分が楽しんでないといけないし、僕が笑ってたりとか、面白くないといけない。一人一人楽しんで、ニコニコしているというのが、入口が増えていくということなんじゃないでしょうか。

岩ヶ谷:めちゃくちゃ面白いですね。形埜ってエリアで言っていただきましたけど、それがオクオカとか額田となったとき、額田の人たち、なんかみんな笑っているねというか、やたら生き生きしているねってなったらいいですね。

加藤:オクオカにいる人がみんな笑って楽しそうに生きればいいんじゃないかな。基本ポジティブにというかネガティブな話をしない。そのまちにいる人たちががめっちゃ楽しそうにしていたら、まわりの人からしても「あそこ何かあるの?」みたいに自然に関心が生まれていくような気がするし、そんな感じを目指すのが良いと思います。

岩ヶ谷:いいですね。みんなが関わりたくなるきっかけになりそうです。また今度ゆっくりお話ししましょう。ありがとうございました。